JavaScript-window对象

# web服务器对静态网页的处理过程

- 用户通过浏览器向服务器发出的静态网页请求

- web服务器找到这个网页

- 分析其中相关联的各种文件(如图片,css,js等等)

- 找到这些相关联的文件

- 一并传回到浏览器的缓冲区

- 浏览器进行解析执行文件

- 浏览器呈现网页内容

# 浏览器加载的资源都能在本地找得到

我们每安装一个浏览器之后,都会在电脑里面生成一个该浏览器用来存放文件的临时文件夹。每请求一个网页,该网页所有使用到的所有文件、图片、视频等资源都会缓存到这个临时文件夹,这就是为什么第二次访问相同网页比第一次要快的原因。

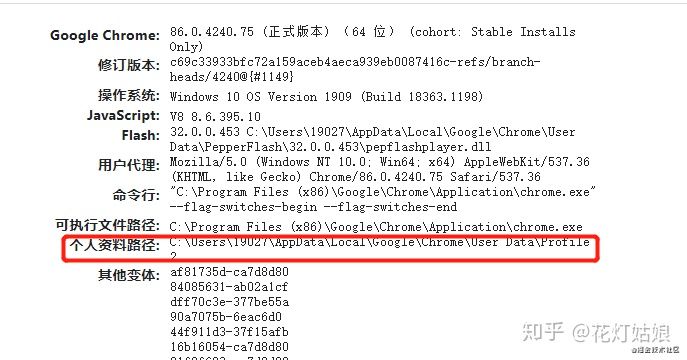

这里介绍一下chrome的临时文件查找方法。

在Chrome浏览器地址栏中输入 chrome://version, 打开所有URL列表页面–>找到“个人资料路径”对应的磁盘。那里就是谷歌的临时文件夹,不同的是谷歌的文件是分开放的

看到这里,可以得出结论

服务器上存放着网页的相关文件,包括html文件、css文件、js文件、图片等。当我们打开浏览器,输入网址,我们的计算机就会对这些文件发出HTTP请求。服务器收到请求之后,会把这些文件通过HTTP协议,传输到我们的计算机中(保存到了刚才那个临时文件夹中)。这些文件,将在我们计算机本地的浏览器中,进行渲染、呈递。我们平时上网的时候,是有真实的、物理的文件传输的!

# 浏览器如何解析html

html文件在没有写入html标签之前和txt文本是一个性质的,不含任何样式。只是单纯的文本预览文件。一旦加入了html标签,表示内容有了语义!浏览器的渲染引擎才会根据标签的语义开始解析。

我们现在所看到的html原本分为html和xml两个版本,它们的区别是xml比html更为严格,规范性更强。由于html比xml更加“宽松”,使网页作者的生活变得轻松。所以这使得html很流行。

渲染引擎的基本工作流程

- 解析HTML构建DOM树

- 渲染树构建

- 渲染树布局

- 绘制渲染树

渲染引擎会解析HTML文档并把标签转换成内容树中的DOM节点。它会解析style元素和外部文件中的样式数据。样式数据和HTML中的显示控制将共同用来创建另一棵树——渲染树。渲染引擎会尝试尽快的把内容显示出来。它不会等到所有HTML都被解析完才创建并布局渲染树。它会 在处理后续内容的同时把处理过的局部内容先展示出来。

不同浏览器使用的内核也许不同,但是整个渲染流程大同小异。

开始解析

解析一个文档意味着把它翻译成有意义的结构以供代码使用。解析的结果通常是一个表征文档的由节点组成的树,称为解析树或句法树。 解析器通常把工作分给两个组件——分词程序负责把输入切分成合法符号序列,解析程序负责按照句法规则分析文档结构和构建句法树。词法分析器知道如何过滤像空格,换行之类的无关字符。

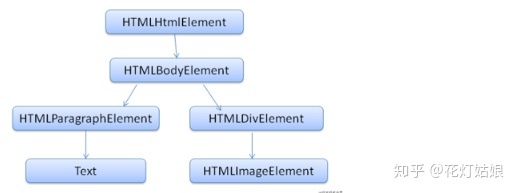

解析器输出的树是由DOM元素和属性节点组成的。DOM的全称为:Document Object Model。它是HTML文档的对象化描述,也是HTML元素与外界(如Javascript)的接口。

DOM与标签几乎有着一一对应的关系,如下面的标签

<html>

<body>

<p>

Hello World

</p>

<div> <img src="example.png"/></div>

</body>

</html>

2

3

4

5

6

7

8

我们都知道代码是逐行执行的,解析也是如此。这里涉及到一个解析算法,算法太复杂,简单的理解为:解析由两部分组成:分词与构建树。它把输入解析成符号序列。在HTML中符号就是开始标签,结束标签,属性名称和属生值。分词器识别这些符号并将其送入树构建者,然后继续分析处理下一个符号,直到输入结束。

<html>

<mytag>

</mytag>

<div>

<p>

</div>

Really lousy HTML

</p>

</html>

2

3

4

5

6

7

8

9

像这段代码很明显不符合规范,尽管如此,浏览器还是在解析的过程中修复了html作者的错误内容并继续工作。具体是怎么修复的,咱不做深入了解。要保证的是我们在敲代码的时候一定要按照规范来,尽量少给浏览器添堵。

# 浏览器如何解析css

这里主要讲一下css解析选择器的匹配规则,我们都知道css的选择器都是全局的。这样有好也有坏!好处是代码重用率高、可以把css文件合并、拆分做的像硬件一样。坏处是css写法特别的灵活,也因为灵活,所以容易耦合在一起。

加载css

通过link标签可以引入css,加载过程是异步的,不会影响DOM树的构建。在css样式树没有处理好之前,构建好的DOM树是不会显示出来。当一切准备完毕,DOM树(layout tree) 和 样式树(style tree) 会组合产生 渲染树(render tree),最终通过解析渲染树来作为页面呈现。

<link rel="stylesheet" href="index.css">

# CSS 选择器解析顺序

实际上CSS选择器的读取顺序是从右向左

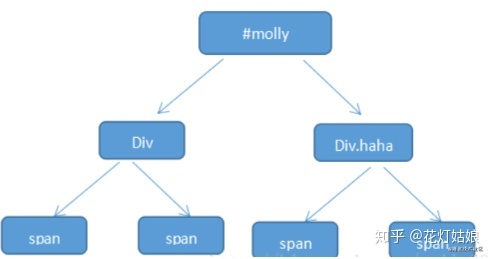

#molly div.haha span{color:#f00}

如上面的代码,浏览器会按照从右向左的顺序去读取选择器。先找到span然后顺着往上找到class为“haha”的div再找到id为“molly”的元素。成功匹配到则加入结果集,如果直到根元素html都没有匹配,则不再遍历这条路径,从下一个span开始重复这个过程。整个过程会形成一条符合规则的索引树,树由上至下的节点是规则中从右向左的一个个选择符匹配的节点。

如果从左向右的顺序读取,在执行到左边的分支后发现没有相对应标签匹配,则会回溯到上一个节点再继续遍历,直到找到或者没有相匹配的标签才结束。如果有100个甚至1000个分支的时候会消耗很多性能。反之从右向左查找极大的缩小的查找范围从而提高了性能。这就解释了为什么id选择器大于类选择器,类选择器大于元素选择器。

# 浏览器如何解析js

在浏览器中有一个“js解析器”的工具,专门用来解析我们的js代码。在这里我们只需要关注解析的其中两个步骤就行了,其它的不做研究。

- js预解析

- 逐行解析代码

当浏览器遇到js代码时,立马召唤“js解析器”出来工作。这个时候还不慌,得先做好准备工作。解析器会找到js当中的所有变量、函数、参数等等一大堆。并且把变量赋值为未定义(undefined),把函数取出来成为一个函数块,然后存放到仓库当中。这件事情做完了之后才开始逐行解析代码(由上向下,由左向右),然后再去和仓库进行匹配。

<script>

alert(a); //undefeated

var a = 1;

alert(a); //1

</script>

<script>

a = 1;

alert(a);

//这个时候会运行报错!

//这时候a并不是一个变量,解析器找不到,仓库里面并没有a

</script>

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

再看一下这段代码

<script>

alert(a); //function a(){alert(4)}

var a = 1;

alert(a); //1

function a(){alert(2)}

alert(a); //1

var a = 3;

alert(a); //3

function a(){alert(4)}

alert(a); //3

</script>

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

在js预解析的时候,在遇到变量和函数重名的时候,只会保留函数块。在逐行解析代码的时候表达式(+、-、*、/、%、++、–、 参数 ……)会改变仓库里对应的值。

来!继续深入…

我们来了解一个词“作用域”,现在把这个词拆分一下。

作用:读、写操作

域:空间、范围、区域…

连起来就是能够进行读写操作的一个区域。

“域”:函数、json、<script>...</script>……都是作为一块作用域。

全局变量、局部变量、全局函数

一段<script>...</script> 也是一块域。在域解析的时候,也是由上向下开始解析。这就解释了为什么引用的外部公共js文件(比如:jquery)应该放到自定义js上边的原因。

再来看一下这段代码

<script>

var a = 1;

function fn(){

alert(a); //undefeated

var a = 2;

}

fn();

alert(a); //1

</script>

2

3

4

5

6

7

8

9

继续跟踪一下解析器的解析过程:首先函数fn()外部的a是一个全局变量,fn()里面的a是一个局部变量。fn()函数同时是一个作用域,只要是作用域,就得做预解析和逐行解析的步骤。所以第一个alert打印的是fn()作用域的仓库指向的变量a,即为undefined。第二个alert打印的是全局的变量a,即为1。

接下来继续看代码,基本雷同的代码,我改变其中一小个地方。

<script>

var a = 1;

function fn(){

alert(a); //1

a = 2;

}

fn();

alert(a); //2

</script>

2

3

4

5

6

7

8

9

看到这里当解析到fn()的时候,发现里面并没有任何变量,所以也就不往仓库里面存什么,此时的仓库里面是空的,啥也没有。但是这个时候解析并没有结束,而是从函数里面向外开始找,找到全局的变量a。此时打印的正式全局变量a的值。

这里就涉及到一个作用域链的问题。整个解析过程像是一条链子一样。由上向下,由里到外!局部能够读写全局,全局无法读写局部。

来,继续看代码,基本雷同的代码,我再次改变其中一小个地方。

<script>

var a = 1;

function fn(a){

alert(a); //undefeated

a = 2;

}

fn();

alert(a); //1

</script>

2

3

4

5

6

7

8

9

千万不能忘了,在预解析的时候浏览器除了要找变量和函数之外还需要找一些参数,并且赋值为未定义。所以这里的fn(a)相当于fn(var a),这个时候的逻辑就和第一段实例代码一样了。

继续搞事情,继续看代码,基本雷同的代码,我再次改变其中一小个地方。

<script>

var a = 1;

function fn(a){

alert(a); //1

a = 2;

}

fn(a);

alert(a); //1

</script>

2

3

4

5

6

7

8

9

当代码执行到fn(a);的时候调用的fn()函数并且把全局变量a作为参数传递进去。此时打印的自然是1,要记住function fn(a)相当于function fn(var a),所以这时候a=2;改变的是局部变量a,并没有影响到全局变量a,所以第二次打印的依然是1。

# window和object

一直常说window对象,那这个window指定是Object的子对象吧,其实不是,window是浏览器自带的,window是最顶层的一个对象,也叫全局对象,浏览器每打开一个页面就会自动的从内存创建window对象,window这个对象不属于object,打印window的类型是undefined,不在原型链上,也不在object上面,这两个对象完全没有关联,window这个对象是由制作浏览器的厂商制定的用来提供给开发者用来操作浏览器的接口,里面放了许多操作浏览器的,不是由ECMAScript组织制定,而Object是由ECMAScript制定的JavaScript标准中的引用数据类型,我们可以说object是JavaScript所有数据类型的终点,因为JavaScript里一切皆对象,但是window这个对象,不属于JavaScript,而是属于浏览器,浏览器集成了html解析器,css解析器,和JavaScript解析器等引擎,而window只是浏览器给JavaScript解析引擎上外加的一个对象和操作浏览器的一些方法api,window对象的源码是浏览器厂商制定的,再与JavaScript标准引擎结合,至于怎么结合的,这个就得问浏览器厂商了,JavaScript引擎单独分离出来就是node那一块。

过程:

- 打开一个页面,浏览器自动创建一个window对象

- 调用window里的URL方法,解析URL,请求和访问,

- 调用window里的dom等方法解析html,生成一个document对象,形成dom树

- 接着解析使用css和JavaScript